Certes, le nouvel opus de l'économiste Jeremy Rifkin n'apporte pas de nouveauté renversante, par rapport à ses précédents essais, notamment L'Age de l'accès (La Découverte, 2005), ou L'Economie hydrogène (La Découverte, 2002), des best-sellers. Son principal mérite est de présenter de façon particulièrement claire et stimulante les défis auxquels nous sommes confrontés, en ce début de XXIe siècle, et de proposer également des solutions.Nous vivons la fin d'une époque ; celle d'une économie fondée sur les énergies fossiles ; mais aussi, celle du travail à temps plein, du capitalisme patrimonial, de l'organisation pyramidale des entreprises, et de la gestion exclusivement marchande du monde.Sans que nous nous en apercevions, nous sommes déjà entrés dans une troisième révolution industrielle ; celle-ci va bouleverser nos façons de vivre, de travailler, de consommer. Telle est, en substance, la thèse de l'économiste américain, qui affirme, après d'autres : "L'humanité est à un carrefour.""METTRE ADAM SMITH À LA RETRAITE"Si M. Rifkin aime le poids des formules - Il faut "mettre Adam Smith à la retraite" -, il ne dédaigne pas également le choc des images. Ainsi compare-t-il les actuelles compagnies de production et de distribution d'électricité - "la vieille garde" -, aux géants du disque "confrontés pour la première fois au partage des fichiers".Le titre à rallonge de cet essai ("Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde") l'indique : c'est d'abord notre rapport au pouvoir qui va changer, estime l'auteur.Le passage du pouvoir hiérarchique au pouvoir latéral, décentralisé et démythifié, va transformer notre rapport au monde, prophétise-t-il. Dans cette perspective, on pourra lire le chapitre consacré à la refonte du système éducatif, qui n'est pas le moins intéressant du livre. Mais aussi les pages consacrées à l'Europe. Un Vieux Continent, selon Jeremy Rifkin, plus avancé que les Etats-Unis, et le reste du monde, dans cette troisième révolution industrielle. En ces temps d'euro-morosité, voilà une bonne nouvelle !

Depuis 2010, Transitio est un site dans lequel j'analyse à ma façon la formidable période de transition que nous vivons. J'ai commencé par me préoccuper de la transition énergétique (pour des raisons professionnelles), mais très vite il m'est devenu évident qu'il fallait s'intéresser également à toutes les autres formes de transitions en cours, économiques, sociétales, etc. (Transitio.info remplace le vieux site Transitio.net, devenu techniquement obsolète)

mardi 31 janvier 2012

Via le Monde : "La troisième révolution industrielle", de Jeremy Rifkin

lundi 30 janvier 2012

Global Chance analyse le rapport énergie 2050

mercredi 4 janvier 2012

Via le Monde : Pourquoi faut-il que les Etats payent 600 fois plus que les banques ?

Ce sont des chiffres incroyables. On savait déjà que, fin 2008, George Bush et Henry Paulson avaient mis sur la table 700 milliards de dollars (540 milliards d'euros) pour sauver les banques américaines. Une somme colossale. Mais un juge américain a récemment donné raison aux journalistes de Bloomberg qui demandaient à leur banque centrale d'être transparente sur l'aide qu'elle avait apportée elle-même au système bancaire.Après avoir épluché 20 000 pages de documents divers, Bloomberg montre que la Réserve fédérale a secrètement prêté aux banques en difficulté la somme de 1 200 milliards au taux incroyablement bas de 0,01 %.Au même moment, dans de nombreux pays, les peuples souffrent des plans d'austérité imposés par des gouvernements auxquels les marchés financiers n'acceptent plus de prêter quelques milliards à des taux d'intérêt inférieurs à 6, 7 ou 9 % ! Asphyxiés par de tels taux d'intérêt, les gouvernements sont "obligés" de bloquer les retraites, les allocations familiales ou les salaires des fonctionnaires et de couper dans les investissements, ce qui accroît le chômage et va nous faire plonger bientôt dans une récession très grave.Est-il normal que, en cas de crise, les banques privées, qui se financent habituellement à 1 % auprès des banques centrales, puissent bénéficier de taux à 0,01 %, mais que, en cas de crise, certains Etats soient obligés au contraire de payer des taux 600 ou 800 fois plus élevés ? "Etre gouverné par l'argent organisé est aussi dangereux que par le crime organisé", affirmait Roosevelt. Il avait raison. Nous sommes en train de vivre une crise du capitalisme dérégulé qui peut être suicidaire pour notre civilisation. Comme l'écrivent Edgar Morin et Stéphane Hessel dans Le Chemin de l'espérance (Fayard, 2011), nos sociétés doivent choisir : la métamorphose ou la mort ?Allons-nous attendre qu'il soit trop tard pour ouvrir les yeux ? Allons-nous attendre qu'il soit trop tard pour comprendre la gravité de la crise et choisir ensemble la métamorphose, avant que nos sociétés ne se disloquent ? Nous n'avons pas la possibilité ici de développer les dix ou quinze réformes concrètes qui rendraient possible cette métamorphose. Nous voulons seulement montrer qu'il est possible de donner tort à Paul Krugman quand il explique que l'Europe s'enferme dans une "spirale de la mort". Comment donner de l'oxygène à nos finances publiques ? Comment agir sans modifier les traités, ce qui demandera des mois de travail et deviendra impossible si l'Europe est de plus en plus détestée par les peuples ?Angela Merkel a raison de dire que rien ne doit encourager les gouvernements à continuer la fuite en avant. Mais l'essentiel des sommes que nos Etats empruntent sur les marchés financiers concerne des dettes anciennes. En 2012, la France doit emprunter quelque 400 milliards : 100 milliards qui correspondent au déficit du budget (qui serait quasi nul si on annulait les baisses d'impôts octroyées depuis dix ans) et 300 milliards qui correspondent à de vieilles dettes, qui arrivent à échéance et que nous sommes incapables de rembourser si nous ne nous sommes pas réendettés pour les mêmes montants quelques heures avant de les rembourser.Faire payer des taux d'intérêt colossaux pour des dettes accumulées il y a cinq ou dix ans ne participe pas à responsabiliser les gouvernements mais à asphyxier nos économies au seul profit de quelques banques privées : sous prétexte qu'il y a un risque, elles prêtent à des taux très élevés, tout en sachant qu'il n'y a sans doute aucun risque réel, puisque le Fonds européen de stabilité financière (FESF) est là pour garantir la solvabilité des Etats emprunteurs...Il faut en finir avec le"'deux poids, deux mesures" : en nous inspirant de ce qu'a fait la banque centrale américaine pour sauver le système financier, nous proposons que la "vieille dette" de nos Etats puisse être refinancée à des taux proches de 0 %.Il n'est pas besoin de modifier les traités européens pour mettre en oeuvre cette idée : certes, la Banque centrale européenne (BCE) n'est pas autorisée à prêter aux Etats membres, mais elle peut prêter sans limite aux organismes publics de crédit (article 21.3 du statut du système européen des banques centrales) et aux organisations internationales (article 23 du même statut). Elle peut donc prêter à 0,01 % à la Banque européenne d'investissement (BEI) ou à la Caisse des dépôts, qui, elles, peuvent prêter à 0,02 % aux Etats qui s'endettent pour rembourser leurs vieilles dettes.Rien n'empêche de mettre en place de tels financements dès janvier ! On ne le dit pas assez : le budget de l'Italie présente un excédent primaire. Il serait donc à l'équilibre si l'Italie ne devait pas payer des frais financiers de plus en plus élevés. Faut-il laisser l'Italie sombrer dans la récession et la crise politique, ou faut-il accepter de mettre fin aux rentes des banques privées ? La réponse devrait être évidente pour qui agit en faveur du bien commun.Le rôle que les traités donnent à la BCE est de veiller à la stabilité des prix. Comment peut-elle rester sans réagir quand certains pays voient le prix de leurs bons du Trésor doubler ou tripler en quelques mois ? La BCE doit aussi veiller à la stabilité de nos économies. Comment peut-elle rester sans agir quand le prix de la dette menace de nous faire tomber dans une récession "plus grave que celle de 1930", d'après le gouverneur de la Banque d'Angleterre ?Si l'on s'en tient aux traités, rien n'interdit à la BCE d'agir avec force pour faire baisser le prix de la dette. Non seulement rien ne lui interdit d'agir, mais tout l'incite à le faire. Si la BCE est fidèle aux traités, elle doit tout faire pour que diminue le prix de la dette publique. De l'avis général, c'est l'inflation la plus inquiétante !En 1989, après la chute du Mur, il a suffi d'un mois à Helmut Kohl, François Mitterrand et aux autres chefs d'Etat européens pour décider de créer la monnaie unique. Après quatre ans de crise, qu'attendent encore nos dirigeants pour donner de l'oxygène à nos finances publiques ? Le mécanisme que nous proposons pourrait s'appliquer immédiatement, aussi bien pour diminuer le coût de la dette ancienne que pour financer des investissements fondamentaux pour notre avenir, comme un plan européen d'économie d'énergie.Ceux qui demandent la négociation d'un nouveau traité européen ont raison : avec les pays qui le veulent, il faut construire une Europe politique, capable d'agir sur la mondialisation ; une Europe vraiment démocratique comme le proposaient déjà Wolfgang Schäuble et Karl Lamersen 1994 ou Joschka Fischer en 2000. Il faut un traité de convergence sociale et une vraie gouvernance économique.Tout cela est indispensable. Mais aucun nouveau traité ne pourra être adopté si notre continent s'enfonce dans une "spirale de la mort" et que les citoyens en viennent à détester tout ce qui vient de Bruxelles. L'urgence est d'envoyer aux peuples un signal très clair : l'Europe n'est pas aux mains des lobbies financiers. Elle est au service des citoyens.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/02/pourquoi-faut-il-que-les-etats-payent-600-fois-plus-que-les-banques_1624815_3232.html

samedi 31 décembre 2011

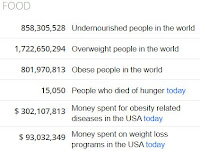

Statistiques mondiales en temps réel ?

Article mis à jour et complété le 06/02/2022

Source carte : CONSO-GLOBE

|

| Site CONSO-GLOBE le 06/02/2022 à 10h55 |

|

| Site WORLDMETER le 06/02/2022 à 10h55 |

Ne pas prendre la carte pour le territoire.

Dans mon article "Le 2ème monde, celui de l’économie et de ses mathématiciens roublards", je rapportais que le scientifique Ruppert Riedl avait

expliqué comment un monde théorique était peu à peu venu s’ajouter au monde

observable, un deuxième monde permettant de tout pouvoir penser, le monde des mathématiques.

Dans mon métier d’ingénieur, j’ai souvent eu l’occasion de

lire des études "très légères", mais malgré tout nimbées de l’aura de

la vérité, puisque réalisées par des "sachants". J'en ai d'ailleurs moi-même rédigées

quelques-unes, quand le résultat de l'étude était imposé par le client ! (Une forme d'ingénierie sociale).

L’arrivée de l’informatique et de sa bureautique a démultiplié

cette impression de vérité dans les études. Croyez-moi si je vous dis que la

plus vaseuse des études de faisabilités, peut prendre tous les aspects des

tables de la loi, si elle est élégamment présentée dans un rapport rédigé avec Word et agrémentée de gracieux graphiques réalisés avec Excel ! Ne parlons même

pas de la présentation avec PowerPoint qui fait le même effet que dieu

parlant au travers du buisson

ardent !

Modélisations et crédibilité

Si l'on commet l'erreur de confondre les modélisations avec la réalité, on peut perdre en crédibilité.

Heureusement que la plupart des gens ont la mémoire très courte, car si l'on s'intéresse par exemple aux prédictions de l'ONU et du GIEC sur le climat depuis les années 70, on se rend vite compte que toutes les dates et prévisions données jusqu'à présent se sont avérées fausses ! Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et que le bouleversement qui va en résulter ne va pas bouleverser nos sociétés.

Comme je l'explique dans mon article "Ces catastrophes qui n'ont pas eu lieu", il y a une raison principale à ces "erreurs". C'est que la société a pris des décisions en fonction de ces prévisions, qui ont contribué à repousser les dates. Mais ne négligeons pas non-plus le fait que ces prévisions sont avant tout des outils de nature plus politique que scientifique.

Cela ne retire rien à l'utilité de ces modélisations du climat. Mais vouloir les faire passer à toute force pour des vérités scientifiques constitue une sorte d'imprudence qui fait ricaner les mathématiciens.

Embarras des scientifiques

Tout le monde n'a pas la capacité de comprendre vraiment à quoi sert ce type de modélisation et cela embarrasse bien les scientifiques un peu scrupuleux.

Le fameux "jour du dépassement" constitue lui aussi un outil bien plus politique que scientifique, même si son utilité est incontestable. Il s'agit d'un outil créé en 2003 par l'ONG Global Footprint (partenaire du WWF). Chaque année, cette ONG donne le jour exact où l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Selon ses calculs en 1961 l'humanité ne consommait que les ¾ des ressources naturelles de la Terre et le basculement de la dette écologique s'est produit le 29 décembre 1970.

Je vous propose d'écouter cette excellente émission de France Culture, diffusée le 28 août 2020, qui traite avec un certain embarras scientifique du mode de "détermination" de ce fameux jour du dépassement. Les chroniqueurs scientifiques ne peuvent se retenir de regretter le manque de transparence de cette modélisation qui mélange parfois les choux et les carottes (22min : 10 sec) et qui comporte beaucoup de trous dans la raquette. Ils concluent que cet outil gagnerait "en pertinence et en respectabilité" s'il était confié à une institution internationale.

Je vous laisse écouter l'émission en cliquant sur l'image ci-dessous. La partie concernant le "jour du dépassement" se situe entre 15:35 et 28:24.

- Agriculture et alimentation

- Biodiversité

- Climat

- Conso

- Démographie et urbanisme

- Energies

- Environnement

- Insolite

- Loisirs

- Recyclage et déchets

- Santé

- Transports

samedi 10 décembre 2011

Via Romandie.com : « La fin du pétrole ? Pas tout de suite, répondent les industriels »

Pour quand les dernières gouttes ?

DOHA - Un jour, il n'y aura plus de pétrole. Oui, mais pas tout de suite : les réserves mondiales d'or noir ont gonflé ces dernières années et la tendance devrait se poursuivre, selon les industriels, même si la production, elle, risque d'avoir du mal à suivre.

Dire à quelqu'un qu'il va mourir n'est pas une prédiction, c'est une tautologie. Ce qu'il veut savoir, c'est quand, et comment, résume Nasser Al Jaidah, le PDG de la compagnie Qatar Petroleum International, lors du Congrès pétrolier mondial de Doha qui s'est penché sur la question.

Sur un coin de table, le calcul est très simple : les réserves mondiales de pétrole --prouvées-- étaient de 1.383 milliards de barils fin 2010, selon la BP Statistical Review. L'an dernier, il s'en est brûlé 31,9 milliards. Une division, et le verdict tombe : en 2053, le monde sera à court de pétrole.

Trop simple, évidemment. D'autant qu'en 2000, le même calcul donnait pour résultat... 2040. Autrement dit, en dix ans, le monde s'est offert 13 années de plus à pomper sa dose d'huile préférée.

Si des gisements anciens s'épuisent, le monde pétrolier a désormais les yeux braqués sur l'Arctique, les eaux profondes du Brésil, du Golfe du Mexique, du Golfe de Guinée mais aussi sur l'Afrique de l'Est ou sur les sables bitumineux du Canada. Charge à lui de convaincre que ces nouveaux horizons sont aussi ceux de l'humanité...

Il faut bien se rappeler que de grandes parties du globe n'ont jamais été explorées, même dans de grands pays pétroliers comme l'Iran ou l'Arabie saoudite, souligne Noé Van Hulst, secrétaire général du Forum énergétique international (IEF).

En outre, on ne sait pour l'heure extraire que 35% du pétrole d'un gisement, ce qui pourrait changer en cas de percée technologique, souligne-t-il. Et chaque pourcent de plus, c'est deux années de consommation supplémentaires.

Avant de se risquer à calculer une date de déplétion -- l'épuisement des réserves en anglicisme pétrolier-- les experts de l'or noir, des industriels aux environnementalistes, se penchent sur celle du peak oil, le pic pétrolier où la production atteindra son niveau maximal.

A Doha, le PDG de Total Christophe de Margerie a expliqué que le groupe prévoyait que la production de pétrole brut plafonne à 95 millions de barils par jour (contre 82 millions l'an dernier) au cours de la décennie 2020-2030.

La suite, c'est un point d'interrogation, concède-t-il, tout en se disant optimiste. Il y a beaucoup de ressources, le problème c'est d'extraire les ressources, a résumé le patron français.

A chercher toujours plus profond, dans des zones toujours plus inhospitalières, avec des technologies toujours plus complexes, les coûts explosent. C'est la fin du pétrole bon marché, reconnaît M. de Margerie.

Est-ce qu'à la place du +peak oil+, il ne faut pas parler plutôt de +peak money+ (pic d'argent), s'interroge à Paris Claude Mandil, ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

On a du pétrole, on a du gaz, mais on n'a plus l'argent pour aller le chercher, souligne l'expert.

L'AIE, le bras énergétique des pays développés, estime en effet à la somme inconcevable de 38.000 milliards de dollars (27.700 milliards d'euros) d'ici 2035 les investissements nécessaires dans le domaine de l'énergie -- soit chaque année 1.500 milliards ou encore 2,5% de la richesse mondiale.

Car l'offre n'est pas le seul problème. Tirée par les géants en développement --Chine, Inde, Brésil...--, la demande devrait dépasser 99 millions de barils par jour en 2035, selon l'AIE. Biocarburants ou gaz transformés en carburants devraient aider à suivre, mais la pression sur le brut sera forte.

Les grands scénarios internationaux prévoient tous que le pétrole et le gaz restent les sources de la majorité de l'énergie mondiale dans les 20 à 30 ans à venir, proches de leurs 54% actuels.